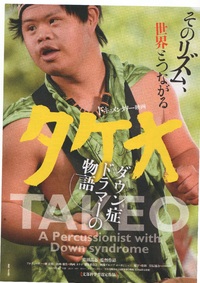

ダウン症ドラマ―「タケオ」の映画上映

イベント情報です。

3月21日は世界ダウン症の日。

ということで、各地でイベントが行われますが、長野市では、ダウン症ドラマーの物語「タケオ」というドキュメンタリー映画を上映します。

去年の夏(2011年8月)にも、上田市の信州国際音楽村 ホールこだまというところで、ご本人を招いての上映会が行われたようです。

上田方面の方は、行かれた方もいるのでは?

アートに障害の壁はない。

「好きこそものの上手なれ」ということばを地でいくタケオさん。

これまでダウン症の人たちの活躍の場があまりなかったのは、「教えてくれる人がいなかったから。」

たいてい、どこの習い事の教室でも、障害があると言われるとお断りされるのが、かつての社会でした。

タケオさんのお母さんも、音楽の好きなタケオさんのためにあちこちの教室に問い合わせては断られて、の連続でした。

そしてあるとき、唯一受け入れてくれるところを見つけた・・・

それがアフリカの民族楽器サバールとの出会いだったのです。

ダウン症に限らず、障害をもった子どもたちの可能性の芽を摘んでしまわないようにしたいな、と思います。

映画「タケオ」公式サイト

http://www.takeo-cinema.jp/

「予告映像」

http://www.takeo-cinema.jp/preview.html

↓クリックで拡大します

3月21日は世界ダウン症の日。

ということで、各地でイベントが行われますが、長野市では、ダウン症ドラマーの物語「タケオ」というドキュメンタリー映画を上映します。

去年の夏(2011年8月)にも、上田市の信州国際音楽村 ホールこだまというところで、ご本人を招いての上映会が行われたようです。

上田方面の方は、行かれた方もいるのでは?

小学校のときにアフリカの民族楽器サバールと出会い、毎日家で夢中で練習して、翌年は見違えるように上手になり、そしてやがて大きくなって、夢のアフリカ(セネガル)行きを実現する・・・

パワフルなタケオの演奏は、アフリカはセネガルの人間国宝のサバール奏者も感嘆するほど。

現在はあちこちで演奏会を開いたり、障害をもつ子どもたちに音楽を教えたりしています。

アートに障害の壁はない。

「好きこそものの上手なれ」ということばを地でいくタケオさん。

これまでダウン症の人たちの活躍の場があまりなかったのは、「教えてくれる人がいなかったから。」

たいてい、どこの習い事の教室でも、障害があると言われるとお断りされるのが、かつての社会でした。

タケオさんのお母さんも、音楽の好きなタケオさんのためにあちこちの教室に問い合わせては断られて、の連続でした。

そしてあるとき、唯一受け入れてくれるところを見つけた・・・

それがアフリカの民族楽器サバールとの出会いだったのです。

ダウン症に限らず、障害をもった子どもたちの可能性の芽を摘んでしまわないようにしたいな、と思います。

とき:2012年3月17日~3月30日までの期間

ところ:長野松竹相生座・ロキシー

〒380-0833 長野市権堂町2255

tel:026-232-3016

fax:026-234-5925

上映時間は近くにならないと決まらないようです。

長野松竹相生座・ロキシーホームページでご確認ください。

http://www.naganoaioiza.com/

各種割引もあります

http://www.naganoaioiza.com/category/1219306.html

(障害者手帳をお持ちの方(同伴者1名様まで)1,000円、その他いろいろ)

3月公開作品

http://www.naganoaioiza.com/category/1219255.html

映画「タケオ」公式サイト

http://www.takeo-cinema.jp/

「予告映像」

http://www.takeo-cinema.jp/preview.html

↓クリックで拡大します

須坂ぷれジョブフォーラム行ってきました

いや~よかったです。

須坂ぷれジョブの核となる考え方は「地域の子は地域で育てる」ということのようでした。

須坂市に、県下初の市立の養護学校ができたことはみなさん御存じのことと思います。

(スライドも見せていただきました。もう、養護学校と言っても、健常児との交流環境からいって特別支援学級と一緒ですね。

特別支援学級の地域性と養護学校の手厚さのいいとこ取りです)

そして、県下に2つしかない肢体不自由児学級があるという話も驚きました。

(もうひとつは佐久市だそうです)

ぷれジョブに参加した体験を作文にして発表してくれた男の子は、車いすの子でしたが、長野市ではそういう子を受け入れてくれる学校がありません。

(過去記事でも書きましたが)

でも須坂にはあるんですね!!

そしてその子が、保育園に通っていたという話も驚きました。

長野市では、歩けない子は保育園には入れません。

また、母親が一緒の交流保育でさえも、あちこちの保育園でもみな断られた、という話を身近に聞きます。

歩けないってそんなに重大な障害だった??と驚くばかりです。

だって、市役所とか、NHKとか、そういうところで普通に働いている車いすの人、見かけますよ?

でもそれは、長野市だから。

同じくらいの障害をもっていても、生まれた地域によってその後の生活が全然変わってくるというのは、切ない話ですね。

あと、このぷれジョブフォーラムを聞きにこられた方で、「こんないい活動、不登校の子やいわゆる非行に走っている子たちもやった方がいいんじゃないか?」なんてことをおっしゃっていた方もいました。

将来的には障害の程度、重さによらず、また障害がなくても、特別な支援を必要とする子どもすべてに対して開かれてもいい活動じゃないかな、と思います。

須坂市は、長野市にとって特別支援のお手本ですね。

そしてそのお手本が、お隣の市だということは、とてもありがたいことだと思います。

これからも、須坂市は、長野市をリードしていってほしいです。

♪ ♪ ♪

余談ですが・・・

「百羽のツル」っていう絵本が朗読されたんですが、初めて聞きました。いいお話ですね~。

涙ぐんじゃいました。

とだこうしろうって人(挿絵の人)の本は、にほんちずえほん、せかいちずえほん、カタカナえほんと我が家にありますが、まさかこの方があのような絵本を作ってらしたとは・・・!

30年以上前に発行された本のようですが、震災のあった今年、きっと多くの人の心の琴線に触れる本だと思います。

須坂ぷれジョブの核となる考え方は「地域の子は地域で育てる」ということのようでした。

須坂市に、県下初の市立の養護学校ができたことはみなさん御存じのことと思います。

(スライドも見せていただきました。もう、養護学校と言っても、健常児との交流環境からいって特別支援学級と一緒ですね。

特別支援学級の地域性と養護学校の手厚さのいいとこ取りです)

そして、県下に2つしかない肢体不自由児学級があるという話も驚きました。

(もうひとつは佐久市だそうです)

ぷれジョブに参加した体験を作文にして発表してくれた男の子は、車いすの子でしたが、長野市ではそういう子を受け入れてくれる学校がありません。

(過去記事でも書きましたが)

でも須坂にはあるんですね!!

そしてその子が、保育園に通っていたという話も驚きました。

長野市では、歩けない子は保育園には入れません。

また、母親が一緒の交流保育でさえも、あちこちの保育園でもみな断られた、という話を身近に聞きます。

歩けないってそんなに重大な障害だった??と驚くばかりです。

だって、市役所とか、NHKとか、そういうところで普通に働いている車いすの人、見かけますよ?

でもそれは、長野市だから。

同じくらいの障害をもっていても、生まれた地域によってその後の生活が全然変わってくるというのは、切ない話ですね。

あと、このぷれジョブフォーラムを聞きにこられた方で、「こんないい活動、不登校の子やいわゆる非行に走っている子たちもやった方がいいんじゃないか?」なんてことをおっしゃっていた方もいました。

将来的には障害の程度、重さによらず、また障害がなくても、特別な支援を必要とする子どもすべてに対して開かれてもいい活動じゃないかな、と思います。

須坂市は、長野市にとって特別支援のお手本ですね。

そしてそのお手本が、お隣の市だということは、とてもありがたいことだと思います。

これからも、須坂市は、長野市をリードしていってほしいです。

♪ ♪ ♪

余談ですが・・・

「百羽のツル」っていう絵本が朗読されたんですが、初めて聞きました。いいお話ですね~。

涙ぐんじゃいました。

とだこうしろうって人(挿絵の人)の本は、にほんちずえほん、せかいちずえほん、カタカナえほんと我が家にありますが、まさかこの方があのような絵本を作ってらしたとは・・・!

30年以上前に発行された本のようですが、震災のあった今年、きっと多くの人の心の琴線に触れる本だと思います。

長野市ぷれジョブを考える会

あ、そうそう、

長野市ぷれジョブを考える会のブログを立ち上げていただきました。

ここでも宣伝しておきます。

http://naganoprejob.naganoblog.jp/

みなさんブックマークを!

しまりーさんありがとうございます

3月27日に行われるぷれジョブ学習会in長野市のチラシもすでにアップロードされていますよ。

上のブログの参加申し込みフォームから申し込めます。

(あらためてここでも後ほどご紹介したいと思いますが・・・須坂ぷれジョブが終わったら)

長野市ぷれジョブを考える会のブログを立ち上げていただきました。

ここでも宣伝しておきます。

http://naganoprejob.naganoblog.jp/

みなさんブックマークを!

しまりーさんありがとうございます

3月27日に行われるぷれジョブ学習会in長野市のチラシもすでにアップロードされていますよ。

上のブログの参加申し込みフォームから申し込めます。

(あらためてここでも後ほどご紹介したいと思いますが・・・須坂ぷれジョブが終わったら)

長野市でもぷれジョブ始めませんか?その11

気がつけば前回の記事から1カ月が経過していましたΣ( ̄ロ ̄lll)

そうそう、今回はぷれジョブの要、「定例会」についてでしたね。

定例会というのは、月に一回、保護者や本人たち、ジョブサポーター、サポーター企業、先生、福祉関係者、その他関心のある人たちが集まって、本人たちのお仕事の様子を発表し、みんなで感想を言ったりする場です。

普通の、学校主体で行う職業体験には、こういったものはありません。

ぷれジョブが定例会を大事にしているのは、もちろん本人たちがみんなに誉められて自信をつけ、新たな意欲につなげる場ということもあるでしょうが、その子の成長をみんなで喜び合うことを通して、応援者たちの横のつながり=地域ができていくところにあるのではないかな、なんて思います。

たとえばジョブサポーターさんは、自分の担当の子だけでなく、他の子の様子もわかりますし、前回担当した子が今回別のところで他のジョブサポータ―さんと一緒にがんばっているな、ということを見届けられます。

サポーター企業さんも、前に来てくれた子が別のところでがんばっている様子を見ることができるでしょう。

ジョブサポーターさんや企業さんの、地域への貢献が実感できる時間ではないでしょうか。

また、ジョブサポーターさんや受け入れ企業さんが悩んでいることを話してもらって、みんなで知恵を出し合うこともできるかもしれません。

学校の先生が来てくれたら、普段学校で見ているのとはまた違う顔のその子を発見できるかもしれません。

お母さんたちは、我が子を支えてくれる人が地域にこんなにいることを心強く感じるかもしれません。

それから、まだぷれジョブをやったことのない子、サポーター企業としての受け入れや、ジョブサポーターになることを考えている人たちが見学にきて、不安を解消したり、自分もやってみたい、と思ったりする場になることもあります。

ぷれジョブが「地域をつなぐ活動」となり、その子が将来過ごしやすい地域を作っていく活動となるためには、やはり定例会は欠かせないものなのだろうと思います。

♪ ♪ ♪

実は私、最初定例会ってものがよくわかりませんでした。

それに、付添い人がつくから職業体験をさせてください、とお願いしても、たぶん「いいよ」という企業はあるかもと思うのですが、「定例会に出てください」となったら、一気にハードルが上がるんじゃないのかな?と思っていました。

だって定例会に出ていただくとなると、お時間を割いてもらわなければならないから・・・。

で、須坂の定例会に一回お邪魔してみました。

その時間帯にまだ仕事があるサポーター企業の方は出席されていませんでしたが、連絡ノートというのがあって、出席できる人もできない人もそこに書いてもらって読みあげていました。

ジョブサポーターさんや確か保護者の方も書きこんでおり、こうして連携をとりながらその子を見守っていくようになっていました。

そのほかに、その子の働きぶりを写真をとってスライドショーで見せてくれたり、

一通りの報告会のあとにはレクレーションタイムが!

子どもたちを支援していく人たちの間にも、つながりが生まれてくるようなしくみになっていました。

定例会って、きっとやっていくほどその価値がわかってくるものじゃないかと思います。私にはまだまだわからないこともありますが、大事にしていきたい活動ですね。

そうそう、今回はぷれジョブの要、「定例会」についてでしたね。

定例会というのは、月に一回、保護者や本人たち、ジョブサポーター、サポーター企業、先生、福祉関係者、その他関心のある人たちが集まって、本人たちのお仕事の様子を発表し、みんなで感想を言ったりする場です。

普通の、学校主体で行う職業体験には、こういったものはありません。

ぷれジョブが定例会を大事にしているのは、もちろん本人たちがみんなに誉められて自信をつけ、新たな意欲につなげる場ということもあるでしょうが、その子の成長をみんなで喜び合うことを通して、応援者たちの横のつながり=地域ができていくところにあるのではないかな、なんて思います。

たとえばジョブサポーターさんは、自分の担当の子だけでなく、他の子の様子もわかりますし、前回担当した子が今回別のところで他のジョブサポータ―さんと一緒にがんばっているな、ということを見届けられます。

サポーター企業さんも、前に来てくれた子が別のところでがんばっている様子を見ることができるでしょう。

ジョブサポーターさんや企業さんの、地域への貢献が実感できる時間ではないでしょうか。

また、ジョブサポーターさんや受け入れ企業さんが悩んでいることを話してもらって、みんなで知恵を出し合うこともできるかもしれません。

学校の先生が来てくれたら、普段学校で見ているのとはまた違う顔のその子を発見できるかもしれません。

お母さんたちは、我が子を支えてくれる人が地域にこんなにいることを心強く感じるかもしれません。

それから、まだぷれジョブをやったことのない子、サポーター企業としての受け入れや、ジョブサポーターになることを考えている人たちが見学にきて、不安を解消したり、自分もやってみたい、と思ったりする場になることもあります。

ぷれジョブが「地域をつなぐ活動」となり、その子が将来過ごしやすい地域を作っていく活動となるためには、やはり定例会は欠かせないものなのだろうと思います。

♪ ♪ ♪

実は私、最初定例会ってものがよくわかりませんでした。

それに、付添い人がつくから職業体験をさせてください、とお願いしても、たぶん「いいよ」という企業はあるかもと思うのですが、「定例会に出てください」となったら、一気にハードルが上がるんじゃないのかな?と思っていました。

だって定例会に出ていただくとなると、お時間を割いてもらわなければならないから・・・。

で、須坂の定例会に一回お邪魔してみました。

その時間帯にまだ仕事があるサポーター企業の方は出席されていませんでしたが、連絡ノートというのがあって、出席できる人もできない人もそこに書いてもらって読みあげていました。

ジョブサポーターさんや確か保護者の方も書きこんでおり、こうして連携をとりながらその子を見守っていくようになっていました。

そのほかに、その子の働きぶりを写真をとってスライドショーで見せてくれたり、

一通りの報告会のあとにはレクレーションタイムが!

子どもたちを支援していく人たちの間にも、つながりが生まれてくるようなしくみになっていました。

定例会って、きっとやっていくほどその価値がわかってくるものじゃないかと思います。私にはまだまだわからないこともありますが、大事にしていきたい活動ですね。